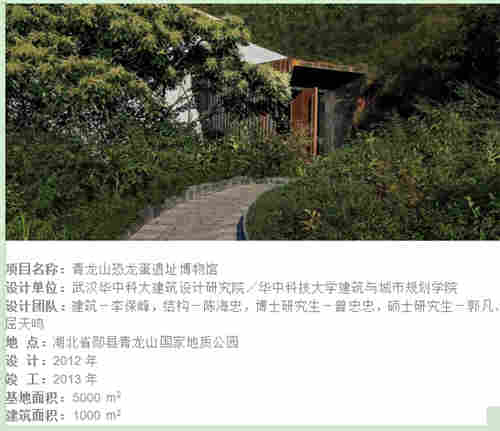

青龙山白垩纪恐龙蛋遗址博物馆设计受现象学理论启发,建筑师挖掘遗址的场所特质并将其转化为建筑学问题,提出场所、地域气候、历史记忆、适宜技术、形式源于展示模式、用暗环境突出展品等设计原则,采用竹跳板作为混凝土外模板、将旧瓦作为第二层屋面、设置双层百叶实现通风阻光目标、将超长体量化整为零等设计手法,使得遗址博物馆与其环境紧密切合。

近百年来世界各地不断发现恐龙蛋,湖北郧县的发现有两点与众不同,一是龙骨与蛋化石同在,二是每窝蛋的数量大,.多一窝竟达百枚。该龙蛋共存及蛋群大规模集中现象十分罕见,海外报刊赞其“全球之.”。恐龙蛋化石群对研究古地理、古气候、地球演变、生物进化,对探讨恐龙蛋化石之系统分类与演化、对探索恐龙灭绝原因均具重要科学价值。1997年该恐龙蛋化石群遗迹保护区被国务院列为国家一级地质遗迹保护区。

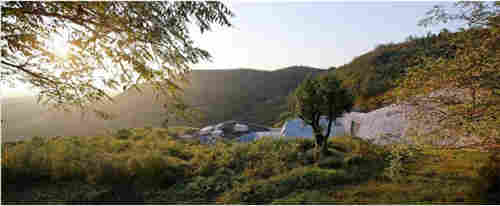

恐龙蛋因其稀有而价值连城,一时间盗蛋行为猖獗。地质..制作了简易保护棚,然而保护棚导致了温室效应,而温室效应不仅不利于保护恐龙蛋,而且还因其彩色光源影响展示效果。恐龙蛋遗迹保护博物馆设计被提上议事日程,经多方案比较,我们的提案被确定为实施方案,2012年设计,2013年竣工并对外开放。

关于形象表达

恐龙主题地质博物馆造型通常有两种套路:一是使用象形语言,如直接使用恐龙或蛋的形象,这种建筑造形过于具象、难有新意;二是遵循考古保护与挖掘的流程,先在挖掘区域修建大棚,然后开始挖掘,挖掘完成之后再设置灯光,因其兼顾挖掘及保护要求,故地质学家喜欢这种模式。但因蛋藏于地下,到目前尚无仪器可以透视大地,若尚未挖掘便设计建筑,则博物馆的外部形态与蛋群之分布难有关联。

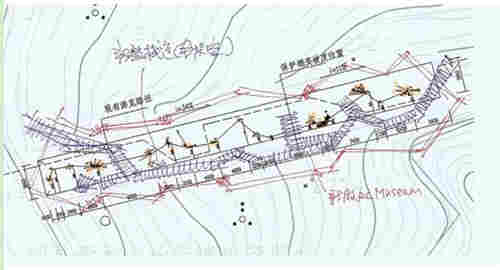

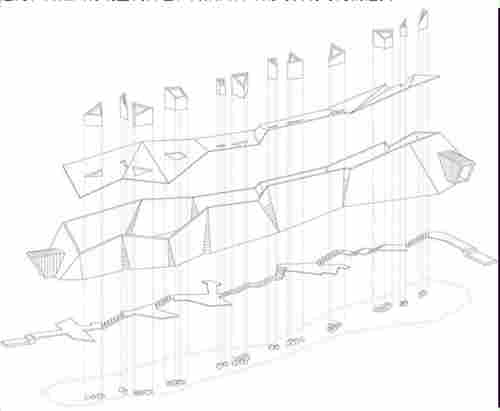

本项目在原有保护大棚中已经实现了基本挖掘,因此我们以蛋群分布为基本前提,在其间设置木质栈道,为数量较多的蛋群还设置了观察平台。蛋群、栈道及平台的外包脉络便形成了本博物馆的基本型态, 建筑师的工作只是在此基础上对体量及细节略加调整。从某种意义来说,这个博物馆的基本造型是由7000万年前下蛋的恐龙、一年前从事挖掘的地质学家和当下受邀设计的我们共同决定的。这种设计方法略受现象学理论之启发。

关于展示方式

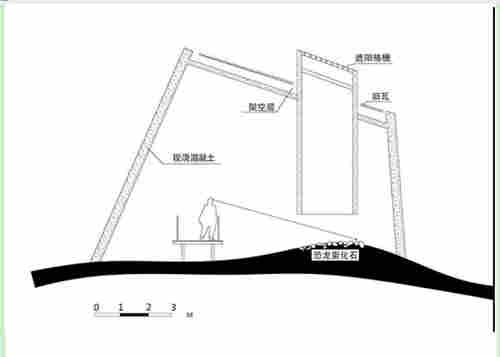

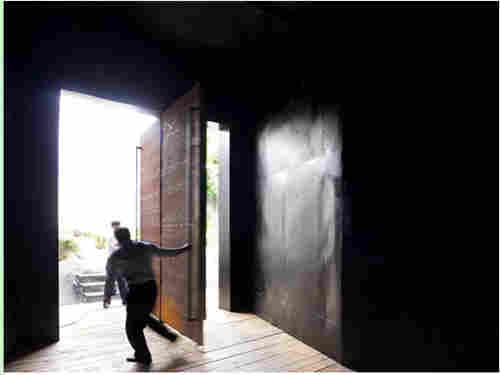

我们认为,存在于挖掘现场的恐龙蛋群是展示的.高价值所在,黑暗的环境.有助于创造具有久远历史之遗址的神秘氛围。因此我们摒弃了电动恐龙投币下蛋的“编故事”模式及以照片和文字说明为主的传统视觉传达模式。我们在黑暗的室内环境中用微弱的LED灯提示栈道区域,用经由光筒折射进入室内的北侧天光集中照亮蛋群,光筒的平面定位以恐龙蛋之分布为依据,其平面尺寸则与恐龙蛋的数量成正比。游人经黑色金属甬道进入后,首先映入眼帘的是地面上的团团光束,前行中每组恐龙蛋则会逐渐清晰地呈现。

关于气候适应

湖北气候极端,夏热冬冷。作为出入口分置于两端的博物馆,游人进入时不必更衣,因此冬季保暖不是问题,但夏季的防热问题却不可回避。鉴于投资限制,我们希望用被动式手段解决夏季室内可能过热的问题。..个策略源自本地传统民居的双层屋面。遵国家规定,核心保护区附近的村民必须外迁,村民离开后所余旧宅为残破土坯及尚可循环使用的小青瓦,我们将旧瓦收集并置于混凝土现浇板之上,二者之间留出20cm空气间层,这种策略可明显降低经由屋面传入的热辐射;第二个策略是位于体块转换处的可调节侧窗,其内侧为可开启的双玻窗,外侧则为彼此成90度设置的双层百叶,如此构造**了通风阻光,自然风有利室内降温,而双层百叶则可实现对光的阻挡。

关于地域建造

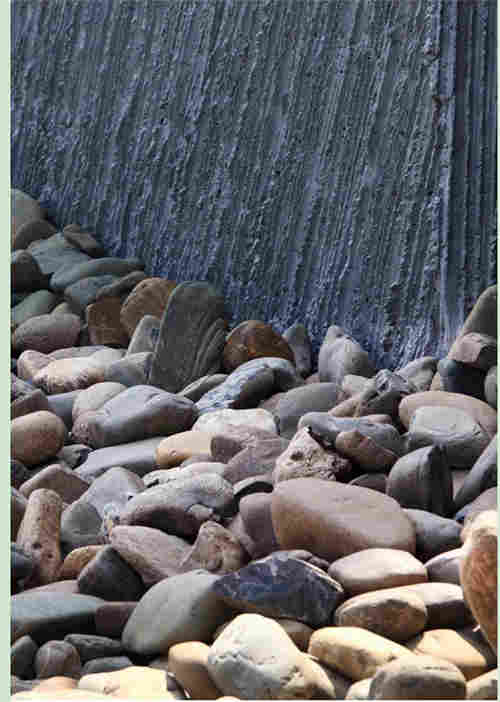

本案基地地形起伏甚大。既为遗址博物馆,则我们无理由改变蛋群赖以存在的原始地表状况。面对坡度变化不规则的地形,合理的体型处理方法为按地形坡度变化规律将建筑分成若干段,彼此之间用不规则的凹入型侧窗相连接。湖北盛产竹子,竹跳板是当地.廉价的施工用品。鉴于项目造价低廉,又地处深山,估计难觅高水准的施工队伍,因此,我们选择竹跳板作为现浇混凝土外墙模版,竹跳板大致平行的粗糙肌理既可创造遗址保护建筑的沧桑感,又可掩盖施工水准之不佳,当地方言谓其“以歪就歪”。 这里既有几千万年前的恐龙蛋,又有几十年前的旧瓦,还有刚刚建成的建筑,建筑空间对地形的嵌合及不同时段之时间的凝结使得这小建筑充满着历史感及地域性。

本文转载自“建筑匠人”微信公众号,如有侵权,请联系删除。

当前位置:

当前位置: